電気自動車(EV)の普及に伴い注目を集めているのが、V2H(Vehicle to Home)システムです。

「導入すれば電気代が安くなる」と聞いたものの、具体的にどう効果があるのか疑問をお持ちではないでしょうか。

EVのバッテリーを家庭用電源として活用するV2Hは、正しく使えば大きな電気代削減につながります。しかし、使い方によっては十分な効果を実感できない場合もあるため、注意が必要です。

この記事では、V2Hによる電気代節約の仕組みから、最適な活用法、太陽光発電との組み合わせ効果、さらに導入時の注意点まで徹底解説します。

あなたの生活スタイルに合った電気代削減方法を見つけましょう。

なお、以下では東京都で太陽光発電の導入を検討している方に向けて当メディアおすすめの施工会社を紹介していますので、ぜひ一度チェックしてみてください。

V2Hとは?

V2H(Vehicle to Home)とは、「車から家へ」という意味を持ち、電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に蓄えられた電力を家庭用電源として利用するシステムのことです。

従来、電気自動車は移動手段としての役割しかありませんでした。しかしV2Hの登場により、車は電気を「貯める」「運ぶ」「使う」という多機能な家庭用エネルギー設備へと進化したのです。

V2Hを使えば、車のバッテリーに蓄えた電力を家庭内の電化製品に供給でき、電力会社から購入する電気量を減らせます。

電気代の節約だけでなく、停電時の非常用電源としても大いに役立つため、エネルギー自立性を高めたい家庭にとって魅力的な選択肢となっているのです。

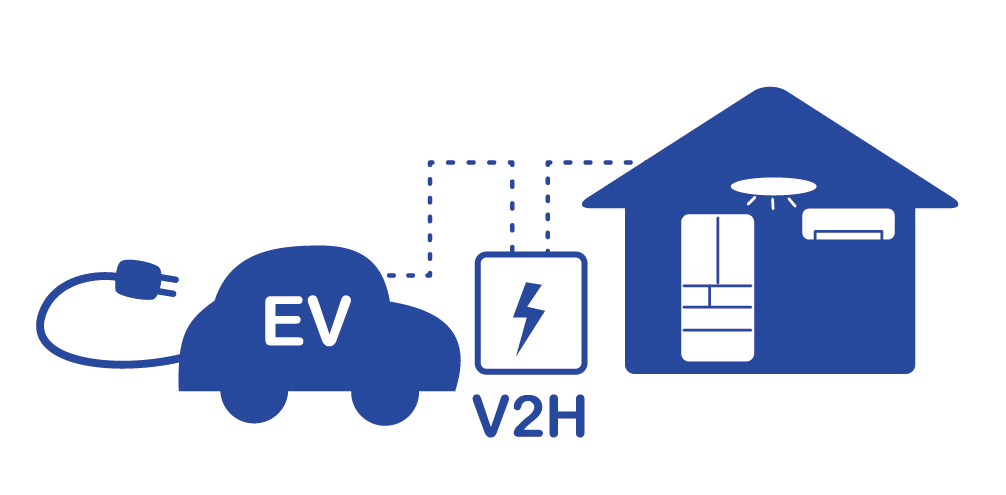

クルマと家をつなぐV2Hの仕組み

V2Hは専用の機器を介して電気自動車と住宅の電力系統をつなぎ、双方向の電力供給を可能にするシステムです。

その基本的な仕組みは、特殊な変換装置によって車と家の電力をつなぐことにあります。

V2Hシステムの中核となるのは専用の変換器です。この装置はガレージなどに設置され、電気自動車のDC(直流)電力を家庭で使用できるAC(交流)電力に変換する役割を担っています。

電気自動車が自宅にある時、V2H機器を通じて車のバッテリーから家庭に電力を供給できるようになるのです。

多くのシステムは自動制御機能を備えており、電気料金が高い時間帯には車から電力を供給し、料金の安い深夜などには電力会社から車へ充電するといった賢い運用も可能です。

また、V2Hには「系統連系」と「非系統連系」のタイプがあり、太陽光発電の有無や用途によって最適なタイプが異なるため、導入前に専門家に相談するのが賢明です。

電気代が安くなる3つの理由

V2Hシステムを導入すると電気代が節約できる理由は大きく3つあります。

これらの方法を適切に組み合わせることがV2Hによる電気代節約の鍵です。

以下で、それぞれの詳細について解説します。

EVの電気を家庭で使える

V2Hシステムの最大の特徴は、電気自動車のバッテリーに蓄えた電力を家庭用電源として使えることです。この機能により、電力会社から購入する電気量を減らし、電気代を節約できます。

特に電気料金が高い日中から夕方の時間帯に車の電気を使うことで、効果的に電気代を抑えられるでしょう。

EVのバッテリー容量は一般的な家庭用蓄電池よりも大きいため、数日分の家庭用電力をまかなえる場合もあります。

この大容量バッテリーを活用することで、効率的に電気代を節約できるのです。

太陽光の余剰電力をEVに充電

太陽光発電システムとV2Hを組み合わせると、さらに大きな電気代削減効果が期待できます。

日中に発電した太陽光の余剰電力をEVに充電し、夜間に家庭で使用するという循環が可能になるのです。

通常、太陽光で発電した余剰電力は電力会社に売電しますが、売電単価は年々下がる傾向にあります。

現在の売電単価は購入電力の単価よりも低いため、余剰電力を自家消費した方が経済的です。V2Hを使えば、この余剰電力をEVに貯めて夜間に使用でき、自家消費率を高められます。

特に太陽光発電の固定価格買取制度(FIT)の期間が終了した家庭では、V2Hとの組み合わせが非常に効果的です。

期間終了後に売電価格が大幅に下がるため、発電した電力を自家消費する方が経済的であり、V2Hはその効率を高める強力なツールとなります。

夜間の安い電気でEVを充電

多くの電力会社は時間帯別の電気料金プランを提供しており、深夜の電気料金は日中よりも大幅に安く設定されています。V2Hシステムはこの料金差を利用した「時間差活用」で電気代を節約できます。

具体的には、電気料金が安い深夜時間帯(例:23時〜7時)にEVを充電し、料金が高い日中や夕方の時間帯に車から家庭へ電力を供給するという使い方です。

例えば、東京電力の「夜トクプラン」では、夜間の電気料金は日中の半額程度になります。

このような時間帯別プランとV2Hを組み合わせることで、電気の購入タイミングを最適化し、同じ使用量でも電気代を抑えられるのです。

自宅に太陽光発電がなくても、この方法だけでも一定の節約効果が見込めます。

V2H導入で家庭の電気代はいくら節約できる?

V2Hシステムによる電気代の節約効果は、家庭の電力使用パターンやEVの使用頻度によって大きく変わります。

資源エネルギー庁の調査によると、一般的な4人家族の電気代は月に約1万円です。V2Hを導入し最適に運用した場合、この電気代を20〜30%程度削減できる可能性があります。

特に太陽光発電と組み合わせると効果は高まり、太陽光の余剰電力を効率的に活用できれば、月の電気代を半分以下に抑えられるケースもあるのです。

ただし、初期投資コストを考慮すると、投資回収には数年から10年程度かかる点も忘れてはなりません。

EVの使い方で変わる節約効果

V2Hの電気代節約効果は、電気自動車の使い方によって大きく変わります。V2Hの活用法や得られる効果が異なるのです。

それぞれのユーザータイプに合わせた最適な運用方法を知ることで、V2Hの効果を最大限に引き出せます。

自分の生活パターンに合った使い方を見つけることが大切でしょう。

通勤利用のEVユーザー

毎日の通勤にEVを利用するユーザーの場合、日中は車が不在となるため、V2Hの活用は主に朝晩に限られます。このようなライフスタイルでも効果的な電気代節約は可能です。

朝は太陽光発電の余剰電力をEVに充電し、夕方から夜にかけては車から家庭に電力を供給するという使い方が基本となります。

特に電気料金が高くなる夕方から夜のピーク時間帯に帰宅後のEVから電力を供給することで、効果的に電気代を削減できるでしょう。

このパターンでは、通勤で消費した電力分を深夜の安い電気で補充し、家庭の夕方以降の電力をEVから供給することで、電気代を効率的に節約できます。

このような利用パターンで年間約3万円の電気代削減が期待できるとされています。

休日利用中心のEVユーザー

週末レジャーなど限定的にEVを使用する家庭では、平日はEVを「家庭用の大容量蓄電池」として活用できるため、V2Hの効果を最大限に発揮できます。

平日はEVが自宅に駐車されていることが多いため、日中の太陽光発電の余剰電力をEVに充電し、夜間に家庭用電源として使用するという循環が可能です。

これにより、自家発電した電力の自家消費率を高め、電気代を大幅に節約できるでしょう。

このように使うことで、平日は太陽光で発電した電力を無駄なく活用でき、電力会社からの購入電力を最小限に抑えられます。

このパターンでは月の電気代を最大50%程度削減できる可能性があります。

EVの走行距離が少なければ少ないほど、家庭用電源としての活用度が高まり、電気代節約効果も大きくなるのです。

V2Hの活用を最大化するための最適な設置場所3選

V2Hを効果的に活用するには設置場所が重要です。

使いやすさや安全性を考慮した適切な設置場所を選ぶことで、快適なエネルギー管理が可能になります。

ここでは特におすすめの3つの場所を紹介します。

一つずつ見ていきましょう。

①自宅の屋内ガレージ

屋内ガレージはV2H設置に最適な場所です。

天候の影響を受けにくく、EVの充電や給電がスムーズに行えます。

また、防犯面でも安心感があり、配線や機器の劣化リスクを減らせるメリットがあります。

さらに、屋内環境なのでメンテナンスもしやすく、長期的に安定した運用が期待できる設置場所です。

②カーポート下

カーポート下は屋根があるため雨風から守られ、屋外でも機器を保護できるメリットがあります。

自宅の駐車スペースに余裕がある場合は設置しやすく、日常の充電や給電に便利です。

カーポートの構造によっては設置工事が簡単で、配線も目立ちにくいため美観を損ねず設置できる点も魅力です。

③建物の外壁近く

建物の外壁近くは電気の配線がしやすく、工事費用を抑えられる場合があります。

屋外設置となりますが、防水・防塵性能の高いV2H機器が増えているため、安心して利用可能です。

さらに設置スペースが限られている住宅でも設置しやすく、効率的に電気を管理できる場所として注目されています。

太陽光発電とV2Hで電気代がもっとお得に

V2Hシステムは、太陽光発電と組み合わせることで最大限の効果を発揮します。

自家発電した電力を効率的に活用し、電力の自給自足率を高めることで、電気代の削減効果をさらに向上させることが可能です。

これらを踏まえると、日中発電した電力を無駄なく活用し、電力会社からの購入を最小限に抑えられます。

家庭のエネルギー自給率を高めながら電気代を節約したい方にとって、理想的な選択肢と言えるでしょう。

パネル容量で変わるV2Hの効果

太陽光発電とV2Hの組み合わせでは、太陽光パネルの容量がV2Hの効果に大きく影響します。

一般的に、パネル容量が大きいほどEVへの充電量が増え、電気代節約効果も高まる傾向にあります。

資源エネルギー庁のデータによると、V2Hシステムを最大限活用するには、最低でも4kW以上の太陽光パネルが推奨されています。

太陽光パネルの容量別の特徴として、4kW未満では、家庭の基本的な電力需要をまかなうレベルで、EVへの充電は限定的です。

4〜6kWでは、平均的な家庭用の設備容量で、季節や天候によっては十分な余剰電力がEVに充電できます。春や秋の晴れた日には効果的にEVへ充電可能です。

8kW以上は、V2Hとの相性が最も良い容量帯です。季節を問わず安定した余剰電力をEVに供給でき、電気代節約効果も最大化します。

V2Hと蓄電池どっちがお得?

V2Hと家庭用蓄電池にはそれぞれメリットとデメリットがあり、ライフスタイルによって最適な選択は異なります。

V2Hの最大の利点は、EVという大容量のバッテリーを有効活用できる点です。一般的な家庭用蓄電池の容量は5〜10kWhですが、EVのバッテリーは40〜60kWhと格段に大きく、コストパフォーマンスに優れています。

一方、蓄電池のメリットは常時家に設置されていることです。毎日EVで通勤するなど、日中に車が不在となる場合は、家庭用蓄電池の方が安定した電力供給が可能となります。

最も効果的なのは、V2Hと小容量の家庭用蓄電池を組み合わせる方法です。

蓄電池で日中の変動に対応しながら、EVで大容量の電力をまかなうというハイブリッド運用により、電気代を最適化しつつ安定した電力供給を実現できるでしょう。

自分のライフスタイルや予算に合わせて最適な組み合わせを検討することが大切です。

EVとV2Hで目指す電力自給ライフ

電気代の高騰や自然災害への備えとして、電力を自給するライフスタイルに注目が集まっています。

その中で、太陽光発電とEV(電気自動車)、V2Hの組み合わせが注目されています。

昼と夜、そして緊急時に電気をうまく使い分けることで、持続可能で安心な暮らしを実現できます。

ここでは、EVとV2Hを活用した電力自給の3つの基本的なスタイルを解説します。

それぞれ詳しく解説していきます。

①昼は太陽光で電気をまかなう

日中は太陽光発電システムでつくった電気を使うことで、電力会社からの購入電力を大幅に削減できます。

冷暖房や家電、給湯などの使用が多くなる時間帯でも、発電量が充実している昼間なら自家発電でまかなえるケースが増えます。

さらに、余った電力をEVに充電すれば、その電気を夜間や停電時に利用することも可能です。

環境負荷を抑えながら、光熱費の削減も期待できる、まさに一石二鳥のエネルギー活用法です。

②夜はEVの電気を使う

太陽光発電は夜間には発電できませんが、昼間に充電しておいたEVを活用すれば、家庭用の電力源として利用できます。

V2Hを通じてEVから家庭へ電力を供給することで、夜間でも自給自足のライフスタイルを継続可能に。

電気代が高くなりがちな夜間にEVの電力を使えば、電力コストの最適化も図れます。

また、EVを蓄電池のように使うことで、電力のピークシフト対策にもつながり、全体的なエネルギー効率も向上します。

③停電時の非常電源として活用

災害による停電が発生した際、EVに蓄えた電気は心強い非常用電源となります。

V2Hがあれば、EVから家庭の電気設備へ直接電力を供給できるため、照明・冷蔵庫・通信機器などの最低限の生活機能を維持することが可能です。

一般的なEVであれば、家庭の電力を1〜2日分まかなえるだけの蓄電容量を備えており、復旧までのつなぎとしては十分な性能があります。

いざというときにも慌てない安心感を得られるのは、大きなメリットです。

V2H導入支援の補助金制度

V2Hシステムの導入には高額な初期費用がかかりますが、国や自治体から様々な補助金制度が用意されています。

これらを活用することで費用負担を大幅に軽減でき、投資回収期間も短縮できるでしょう。

補助金制度は年度ごとに内容が変わることも多いため、最新情報を確認することが重要です。

国から受けられる補助金制度

国が提供するV2H関連の補助金制度は、主に経済産業省や環境省が実施しています。これらの制度は再生可能エネルギーの普及や災害時のレジリエンス強化を目的としています。

近年の主な制度としては、経済産業省の「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」が挙げられます。この制度では、V2H機器の購入費と設置工事費の一部を補助しています。

この制度では、V2H機器の購入費に対して費用の1/3(上限30万円)、工事費に対して上限15万円の補助が受けられる場合があります。

ただし、申請には条件があり、V2H対応のEVまたはPHEVを所有していることや、災害時の協力などが求められる点に注意が必要です。

補助金の申請は先着順で受け付けられることが多く、予算に限りがあるため早めの申請をおすすめします。最新の補助金情報は次世代自動車振興センターのWebサイトで確認できます。

地域で異なる自治体の補助金

多くの地方自治体では独自のV2H導入支援制度を設けています。これらの制度は地域によって内容や金額が異なり、国の制度と併用できるケースが多くあります。

例えば東京都では「戸建住宅におけるV2H普及促進事業」を実施しており、V2H本体と工事費用の2分の1(上限50万円)を助成しています。

この制度は国の補助金との併用も可能で、両方を活用することで負担を大きく減らせます。

自治体の補助金制度は年度ごとに内容が変わることが多く、申請期間や予算枠も限られています。

導入を検討している場合は、早めに地域の担当窓口に相談し、最新情報を入手することをお勧めします。

国と地方の補助金を賢く組み合わせれば、V2Hの初期費用を大幅に抑えられる可能性もあるでしょう。

V2Hシステム導入時の注意点

V2Hの導入を検討する際には、いくつかの重要なポイントを事前に確認しておく必要があります。

適切な準備なしに導入すると、思ったような効果が得られなかったり、将来的に問題が生じたりする可能性があるでしょう。

これらの点をしっかり確認することで、V2Hシステムを最大限に活用でき、長期的に満足のいく運用が可能になります。

対応車種の確認

V2Hシステムを導入する際の最も重要な確認事項は、お持ちの電気自動車がV2Hに対応しているかどうかです。すべての電気自動車がV2Hに対応しているわけではありません。

現在、日本国内でV2H対応車として代表的なのは日産のリーフや三菱のアウトランダーPHEVなどです。

これらの車種はCHAdeMO(チャデモ)規格という日本発の充電規格に対応しており、多くのV2Hシステムと互換性があります。

一方で、海外メーカーの多くの電気自動車は、異なる充電規格を採用しているため、主要なV2Hシステムと互換性がない場合が一般的です。

購入予定の車がV2H対応かどうかは、事前に確認が必要です。カーディーラーやV2Hメーカーのホームページで確認するか、次世代自動車振興センターのウェブサイトでも対応車種の一覧が公開されているため、参考にするとよいでしょう。

システムの互換性と将来性

V2Hシステムを選ぶ際には、将来的な拡張性や互換性も考慮することが重要です。長期的な視点で選ばないと、車の買い替えや設備の追加時に問題が生じる可能性があります。

特に注意すべきは充電規格の互換性です。前述のCHAdeMO規格以外にも、複数の充電規格が存在するため、可能であれば複数の規格に対応したシステムを選ぶと安心です。

また、太陽光発電システムとの連携も重要なポイントです。すでに太陽光発電を導入している場合は、そのシステムとV2Hの互換性を確認する必要があります。

将来的なスマートホーム化も視野に入れ、HEMS(ホームエネルギーマネジメントシステム)との連携が可能なV2Hを選ぶと、より効率的なエネルギー管理が実現できます。

電気契約プランの見直し

V2Hの効果を最大化するには、電気料金プランの見直しが必須です。従来の定額制プランでは、V2Hによる時間差活用のメリットを十分に生かせません。

最適なのは時間帯別料金プランです。多くの電力会社が昼夜で料金が変動するプランを提供しており、深夜の電気料金が日中の半額程度になるケースが一般的です。

このような料金差を活用することで、深夜に安い電気でEVを充電し、日中はその電力を家庭で使用するという効率的な運用が可能になるのです。

また、太陽光発電を併用している場合は、余剰電力の買取条件も確認しましょう。

FIT(固定価格買取制度)終了後の買取単価や、自家消費型の新たなプランなど、電力会社によって条件が異なります。

自分の生活パターンに合ったプランを選ぶことで、V2Hの節約効果を最大化できるでしょう。

電気代節約以外のV2Hのメリット

V2Hの魅力は電気代の節約だけではありません。多面的な価値を理解することで、V2H導入の判断材料が広がるでしょう。

これらの付加価値を考慮すると、単純な投資回収期間だけでは計れない価値がV2Hにはあります。

特に近年の災害増加や環境意識の高まりを背景に、これらの価値はますます重要になっています。

災害時に自宅の電気を確保できる

V2Hシステムの大きな利点として、災害時の非常用電源として活用できる点が挙げられます。

地震や台風による停電時でも、EVのバッテリーから家庭に電力を供給できるのです。

通常の停電対策として用いられる家庭用発電機と比べ、EVのバッテリーには大容量という強みがあります。

例えば容量が40kWhの場合、一般家庭における冷蔵庫や照明などの必要最低限の電力なら3〜4日分をまかなえる計算です。

さらに、太陽光発電システムと組み合わせれば、晴れた日中は発電した電力で家電を使いながらEVも充電できるため、より長期の停電にも対応可能です。

近年増加する自然災害に対し、安心して暮らすための備えとしてV2Hは大きな価値を持っています。

地球にやさしいエコな暮らし

V2Hシステムの導入は、地球環境保護にも貢献します。特に太陽光発電と組み合わせることで、再生可能エネルギーの活用率を高め、CO2排出量の削減につながるのです。

通常、太陽光発電の電力は発電時に使わなければ電力会社に売電されますが、電力会社の電源構成には化石燃料由来の電力も含まれています。

V2Hを使えば太陽光で発電したクリーンな電力を最大限自家消費できるため、実質的なCO2排出量を減らせます。

経済産業省の試算によると、太陽光発電とV2Hを組み合わせた家庭では、従来型の家庭と比べて年間約2トンのCO2排出量削減が可能とされています。これは乗用車1台が1年間に排出するCO2量の約半分に相当する量です。

環境意識の高まる現代社会において、V2Hは持続可能な暮らしを実現するための重要なツールの一つとなっています。

V2Hを活用した新しい3つのライフスタイル

V2Hは、電気の使い方を根本から変える新しい選択肢です。

電気自動車と太陽光を組み合わせることで、家庭のエネルギーはより自由で安心なものへと進化しています。

ここでは、V2Hによって生まれる3つのライフスタイルを具体的にご紹介します。

それぞれ見ていきましょう。

①家庭のエネルギーは自分でまかなう時代に

太陽光発電とV2Hを組み合わせれば、自宅で使う電気の多くを自家発電でまかなえます。

昼間に発電した電力をEVに蓄え、夜間に利用することで、電力会社からの買電を減らすことが可能です。

電気料金の節約だけでなく、環境にも配慮したライフスタイルが実現します。

②クルマが電気のパートナーになる

V2Hにより、電気自動車は単なる移動手段から“家庭の蓄電池”へと進化します。

車にためた電気を家庭で使うことで、エネルギーの循環が生まれ、無駄のない活用が可能に。

電気の使用を自分でコントロールできる、新たな暮らしが広がります。

③停電や災害時にも安心な暮らし

災害や停電が発生した場合でも、EVとV2Hがあれば家庭に電気を供給できます。

照明や冷蔵庫、スマートフォンの充電など、最低限の生活を維持できる点は大きな安心材料です。

備えとしてもV2Hは非常に頼れる存在です。

V2Hの普及と進化の可能性

V2Hは、EVと家庭が電力を融通し合う次世代のエネルギーシステムです。

これまで個人単位での活用が中心でしたが、今後はその枠を超えて、地域全体で電力をシェアする社会の実現が期待されています。

ここでは、V2Hの普及がもたらす未来のライフスタイルや技術進化の可能性について掘り下げていきます。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

電気をシェアする時代へ

かつて電力供給は発電所から家庭への一方通行でした。しかしV2HとEVの普及により、個人が電力を貯め、必要なときに提供する「シェア電力」の時代が到来しつつあります。

たとえば、地域の避難所や公共施設にEVの電力を供給したり、近隣住民と電力を分け合ったりと、エネルギーを「みんなで使う」仕組みが現実になり始めています。

今後はV2Hが地域インフラの一部として、災害対策やエネルギー自立の鍵を握るでしょう。

暮らしがもっと自由で便利に

V2Hの導入で、時間や場所に縛られないエネルギー活用が可能になります。

日中に太陽光で発電した電気をEVにためておけば、夜間の電力需要をまかない、ピークシフトにも貢献します。

天候や電力価格に応じて最適なタイミングで給電・充電できれば、電気代の節約にもつながります。

こうした技術の進歩は、より自由で柔軟な暮らし方を後押しし、「自分の電気を自分で使う」時代の象徴です。

クルマと家のつながりが進化

これまでクルマと住宅は別々の存在でしたが、V2Hによりその境界は曖昧になりつつあります。

EVに蓄えた電気を家庭に供給するだけでなく、スマートホームとの連携で電力管理や最適化が自動化される時代が到来しています。

今後はAIやIoTとも連携し、EVがエネルギー管理の中核を担う「モビリティと住宅の融合」が進むでしょう。

移動手段のクルマが家庭の一部として機能する新たな概念が、次世代の暮らしを変えます。

後悔しない太陽光導入に東京のおすすめ企業3選

太陽光発電やV2Hの導入を成功させるには、信頼できる施工会社の選定が欠かせません。

とくに都市部では設置環境や補助金制度も多様なため、地域に根差した専門企業の存在が大きな安心につながります。

ここでは、東京都内で高い評価を受けているおすすめの太陽光関連企業を3社ご紹介します。

株式会社サンドリア

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 株式会社サンドリア |

| 所在地 | 東京都千代田区神田錦町2-9 大新ビル3階 |

| 設立年月日 | 1998年2月13日 |

| 公式サイト | https://solar.sandoria.link/ |

株式会社サンドリアは、太陽光発電と蓄電池、さらにはV2Hの提案に力を入れている東京の専門企業です。

特長は、お客様の住環境やライフスタイルに合わせたオーダーメイドの提案力。

設置からアフターフォローまで自社一貫体制で対応しており、初めての導入でも安心感があります。

さらに、各種補助金制度への対応も丁寧で、申請手続きのサポートも万全。

口コミでも「担当者の説明がわかりやすい」「施工が丁寧」と高評価を集めています。

以下の記事では、サンドリアの評判や口コミを詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

株式会社イーステージ

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 株式会社イーステージ |

| 所在地 | 東京都港区南青山5-10-5 青山ハイツ706 |

| 電話番号 | 03-6909-0755 |

| 公式サイト | http://www.photovoltaic.co.jp/ |

株式会社イーステージは、再生可能エネルギーの普及を目指すプロフェッショナル集団として、多数の施工実績を誇る企業です。

特にV2Hや蓄電池の導入支援に強く、EVと家庭をつなぐ次世代のエネルギー設計にも積極的に取り組んでいます。

最新の機器を用いた施工に加え、保証やメンテナンス体制も充実している点が魅力です。

導入前にはシミュレーションで費用対効果を提示してくれるため、納得して導入に踏み切れると好評です。

以下の記事では、株式会社イーステージの評判や口コミを詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

有限会社金山製作所

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 会社名 | 有限会社金山製作所 |

| 所在地 | 東京都墨田区東墨田2-12-20 |

| 電話番号 | 03-6670-5540 |

| 公式サイト | https://kanayama-ss.com/ |

有限会社金山製作所は、創業以来電気工事業を中心に事業を展開してきた企業で、近年は太陽光発電や蓄電池、V2Hなどのスマートエネルギー分野にも注力しています。

地元密着型の丁寧な対応と、技術力の高い職人による安心の施工が大きな強み。

小規模な工事から大規模案件まで柔軟に対応できる体制が整っており、住宅事情に合わせた最適な提案をしてくれます。

地域の信頼も厚く、長期的に安心して任せられるパートナーとして評価されています。

以下の記事では、有限会社金山製作所の評判や口コミを詳しく紹介しているので、あわせて参考にしてください。

まとめ

V2Hシステムは、電気自動車のバッテリーを家庭用電源として活用できる画期的な技術です。

使い方次第で月の電気代を20〜50%削減できる可能性があり、特に太陽光発電との組み合わせで効果は最大化するでしょう。

EVの使用頻度によって最適な運用法は異なり、通勤利用者は夕方〜夜のピーク時間に、休日中心の利用者は平日を中心にV2Hの恩恵を受けられます。太陽光パネルの容量は大きいほど効果的で、8kW以上あれば理想的です。

導入時には補助金制度の活用で初期費用を抑えられますが、対応車種の確認やシステムの互換性、電気契約プランの見直しも重要なポイントです。

さらに、災害時のバックアップ電源としての価値や環境貢献といった付加価値も考慮すれば、V2Hは多くの家庭にとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。